4.6 四旬期第五主日

四旬期第五主日

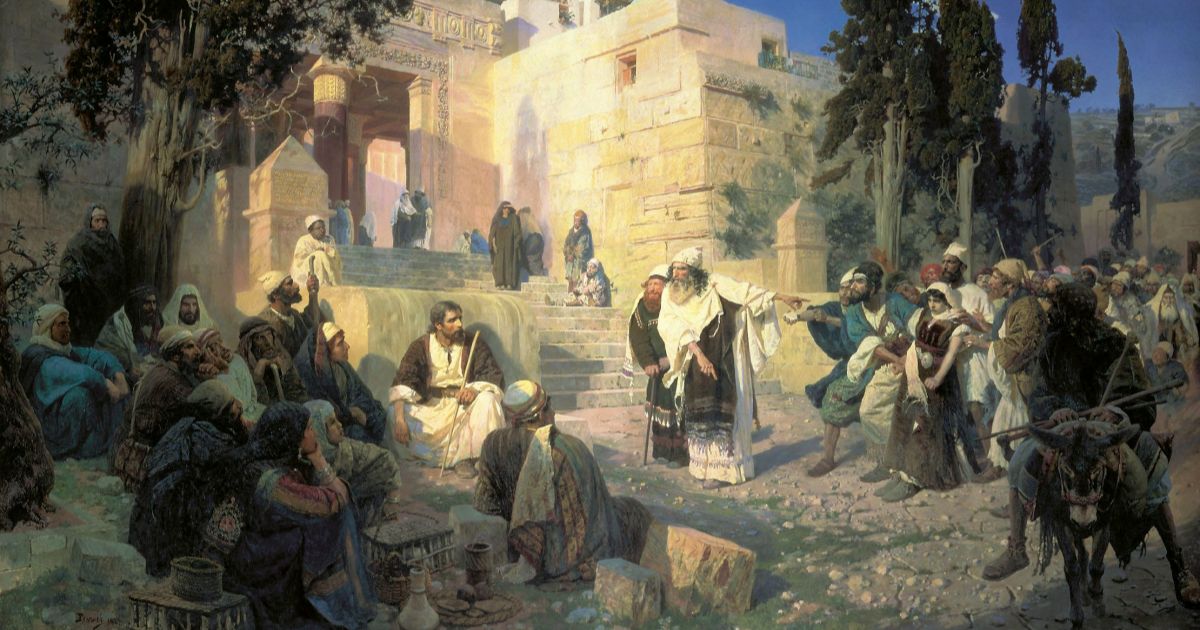

福音(你们中间谁没有罪,就先向她投石吧!)

恭读圣若望福音 8:1-11

那时候,耶稣上了橄榄山。第二天清晨他又来到圣殿,民众都来到他跟前,他便坐下教导他们。那时,经师和法利塞人带来了一个犯奸淫时被抓到的妇人,让她站在中间,然后对耶稣说:“老师!这妇人是正在犯奸淫时被抓到的,这样的妇人,梅瑟在法律上命令我们用石头打死;可是,你说什么呢?”他们说这话是要试探耶稣,好能找到把柄控告他;耶稣却弯下身子,用指头在地上写字。他们不住地追问耶稣,他便直起身来,对他们说:“你们中间谁没有罪,就先向她投石头吧!”他又弯下身子在地上写字。他们听了这话就从年老的开始到年幼的,一个一个地都溜走了,只留下耶稣,和还站在那里的妇人。耶稣直起身来对她说:“妇人!他们在哪里?没有人定你的罪吗?”她说:“主啊!没有。”耶稣对她说:“我也不定你的罪;去吧!从今以后不要再犯罪了!”

经文分析

这个主日的福音选读跳出路加福音的循环,选自若望福音中著名的“怜悯淫妇”的故事(若8:1-11)。但是,大多数的学者都认为这段经文不属于最原始的若望福音,而是后人编辑加入的,因为这段经文的内容和语言形式,都与若望福音其他的部分非常不同。虽然如此,它也被教会接纳为圣经正典的一部分,而且其内容非常深刻地描述了天主的仁慈。

这是一个非常生动的故事,其中的角色互换非常频繁。基本上故事可以分成三个部分,首先是控告淫妇(8:1-6a),其次是耶稣战胜控诉者(6b-9a),最后是耶稣宽恕淫妇(9b-11)。

控诉淫妇

故事的开始叙述耶稣正在圣殿教导百姓的时候,有一些经师和法利塞人带来的一个女人,并且在耶稣前控诉:“师傅!这个妇人是正在犯奸淫时被抓到的”(4)。

犹太法律对于通奸罪有清楚的规定,惩罚非常严厉:“若人与一有夫之妇通奸,即与邻友之妻通奸,奸夫奸妇应一律处死。”(肋20:10;申22:22)申22:23-24更明白规定:如果这个女人已经与人订婚,那么犯奸淫的二人应当被“领到城门口,用石头砸死他们。”

法利塞人和经师们一方面提醒耶稣这个传统的法律规定(5),另一方面却完全不提那犯奸淫的男人,已经使人怀疑他们别有居心。从经文叙述看来,这个妇女尚未接受犹太法庭审判定罪(参阅:若8:10)。

“左右为难”的陷阱

法利塞人和经师询问耶稣“该如何处置这个女人?”这个问题是整个故事的真正的关键。福音作者清楚地指出法利塞人和经师们心怀诡诈:“他们说这话,是要试探耶稣,好能控告他。”(6)

他们的企图在于使耶稣陷入一个两难的情况:如果耶稣为这个妇女说情,那么祂就违抗法律;如果祂判定这女人该死,那么祂就是相反自己一再宣讲的仁慈与宽恕,祂的福音喜讯就变成了虚伪的空谈。

耶稣掌控主权

面对这个情况“耶稣却弯下身去,用指头在地上写字”,这个反应显示耶稣完全掌握自主权,似乎完全不愿理会那些控诉者。我们当然也可以探讨,到底耶稣的这个姿态只是为了拖延时间?或者含有更深的意义?

有些学者认为这里影射耶肋米亚先知书的话:“上主,以色列的希望!凡离弃你的必要蒙羞,上主,凡远离你的必被纪录在地上。”(耶17:13)如果真是如此,那么耶稣就是暗示天主才是一切人的审判者。

此外,有些圣经抄本在这里加上一些经文,指出耶稣“在地上写下每个人的罪过”,这当然是由故事稍后的发展所引出来的灵感。

谁没有罪?

由于这些宗教领袖们不肯罢休,一再逼迫耶稣表态,耶稣遂站起来对他们说:“你们中间谁没有罪,先向他投石吧!”(7)申17:7规定,处罚犯人的时候“见证人应该首先下手”。然而耶稣却非常明白的设下一个条件,只有那“没有罪的人”才可以扔下石头。事实上,世上完全无罪的人只有一位,就是耶稣自己(参阅:若8:46)。

在场的人听了耶稣的话后,“就从年老的开始到年幼的,一个一个地都溜走了。”这个生动的描述所表达的应该并不只是“年纪越大、犯罪越多”,而是也反应一个犹太传统智慧文学的一个信念:年长者的人应该比较具有智慧,能够先发现自己有罪。

耶稣(天主)的宽恕

最后,只剩下两个人留在现场:罪妇和耶稣 ─ 唯一有权力判断罪人的那一位。耶稣问那女人说:“妇人!他们在哪里呢?没有人定你的罪吗?”耶稣提出这个问题,目的并不只是要这个女人认罪,而是说明一个普遍的真实情况:所有的人都是罪人!(因为所有的人都离开了)。

因此,耶稣对这个妇女说:“去吧,我也不定你的罪”,也并不只是宽恕她一人而已;这个宽恕事实上是一个生动而具体的例子,说明一切人都需要天主的宽恕,而天主也的确愿意宽恕每一个人。

这个妇女不仅得到罪赦,也同时得到一个恩赐和使命,她必须开始一个新的生活、一个没有罪的生活:“去吧!从今以后,不要再犯罪了!”

综合反省

“怜悯淫妇”的故事显示耶稣能够促使一个人悔改,展开新的生命,因此我们可以想象这个故事在福传宣讲的过程当中,应该是常被讲述的著名例子。

另一方面,这个故事给我们指出生命力量的根源,面对天主我们都是罪人,我们都依靠祂的仁慈宽恕而生活。

最后这个故事也教导我们了解如何与弟兄姊妹一起生活:“你们不要判断人,免得你们受判断!”(玛7:1)如果一个人真能意识到自己的罪过,他便难以判断他人(参阅:路6:37)。

耶稣是教导真理的老师,也是仁慈的释放者、正义的法官。耶稣能够正确的面对控诉者,也非常仁慈的释放被指控的人,使之不仅能脱离控诉他的人,更能脱离他自己不善的过去。

1、凡本网注明“来源:天主教周至教区”、“本站讯”的所有内容,版权均属于本教区所有。内容欢迎转载,但请注明出处。

2、凡本网注明“来源:XXX(非本教区或本网站)”的内容,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、凡教区、堂区或个人投稿,版权虽属本网,但文责由投稿者自负。